着床できない原因とは?妊娠しない理由と対策を解説

妊娠を望んでいる方にとって、着床できない状態は大きな不安やストレスにつながります。

「排卵はしているのに妊娠しない」「タイミングは合っているはずなのに…」といった悩みを抱える方も少なくありません。

妊活のために努力を重ねているのに、なかなか結果が出ないと感じる場合、着床に何らかの問題がある可能性も考えられます。

この記事では、着床できない原因について詳しく解説し、妊娠をサポートするための検査や治療法もご紹介します。

これから妊娠を考えている方、妊活中の方はぜひ参考にしてみてください。

着床とは?妊娠における重要なステップ

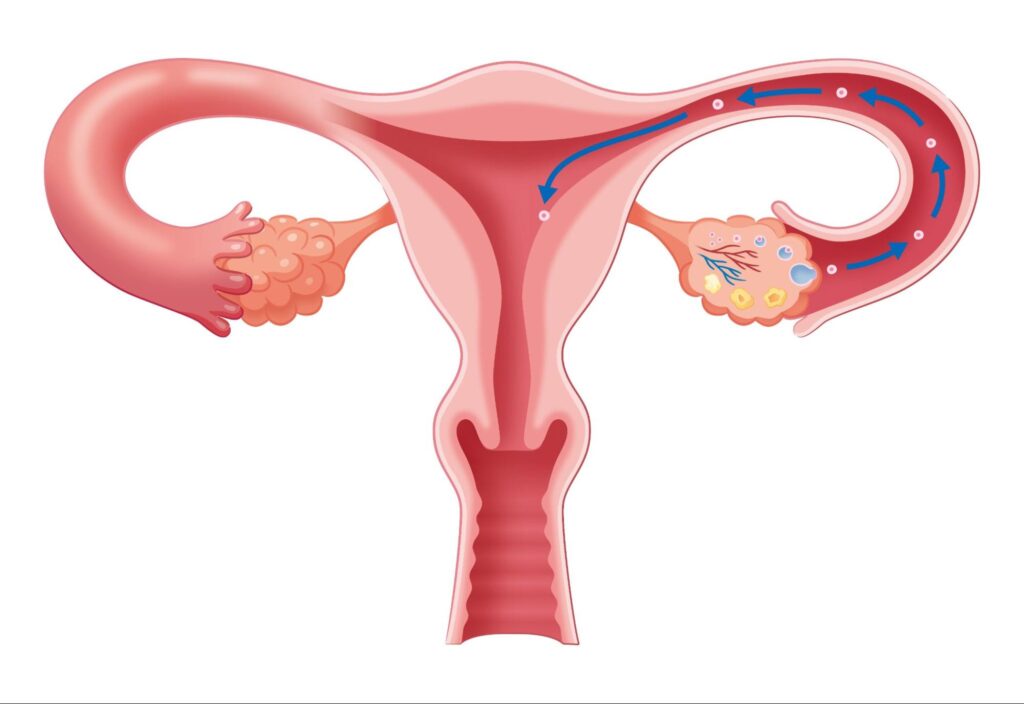

妊娠は、排卵・受精・着床という3つの大きなステップを経て成立します。このなかでも着床は、妊娠を継続させるために欠かせない重要な過程です。

着床とは

着床とは、受精卵が子宮内膜に定着するプロセスのことを指します。

排卵後、卵管で精子と出会った卵子は受精し、その後、細胞分裂を繰り返しながら子宮へと移動します。

そして受精から約6〜7日後、受精卵は子宮内膜にたどり着き、そこで根を張るように定着します。これが着床です。

着床は通常、受精から約6〜7日後に始まり、およそ12日後までに完了します。

つまり、着床が成立してはじめて「妊娠が成立した」といえるのです。

どれだけ排卵や受精がうまくいっても、この着床がスムーズに行われなければ妊娠には至りません。

妊活においては、着床しない原因や着床の問題を把握することが大切なポイントになります。

着床できない主な原因

妊娠を望んでいるにもかかわらず、なかなか結果が出ない場合、その背景には着床がうまくいかない問題が隠れていることがあります。

着床は非常に繊細で、体のさまざまな要因が影響するプロセスです。

ここでは、着床できない原因として代表的なものを詳しくご紹介します。

子宮内膜の状態に問題がある

受精卵が着床するためには、子宮内膜が十分な厚さと質を保っていることが重要です。

子宮内膜が薄すぎたり、着床に適した環境が整っていないと、受精卵はうまく定着できず、妊娠の成立を妨げる要因となります。

具体的には、以下のような状態があると着床しづらくなるといわれています。

- 子宮内膜が薄い(7mm未満)

- 子宮筋腫や子宮内ポリープがある

- 子宮内膜症を患っている

特に子宮内膜の厚さは7mm以上が望ましいとされており、それ以下では妊娠しにくくなる可能性があります。

また、子宮筋腫や子宮内ポリープがあると物理的に受精卵の定着を妨げてしまうことがあり、子宮内膜症では炎症による環境悪化が着床を阻害する要因になることもあります。

ただし、これらに該当する場合でも絶対に妊娠できないというわけではありません。

実際には、着床しづらい要因を抱えていても、無事に妊娠・出産に至るケースも多くあります。

受精卵の質に問題がある

受精卵の質も、着床の可否に大きく影響します。

どれだけ子宮内膜の状態が良好でも、受精卵の質が低いと着床しにくく、着床しても妊娠が継続しないことがあるのです。

受精卵の質には、卵子と精子の両方の状態が関わっています。

特に、加齢に伴って卵子の染色体異常のリスクが高まることはよく知られており、35歳を超える頃から着床率が徐々に低下するといわれています。

以下は、受精卵の質に影響を与えると考えられている要因です。

- 女性の年齢(35歳以上)

- 卵子や精子の老化や酸化ストレス

- 生活習慣の乱れ(睡眠不足、栄養バランスの偏りなど)

質の低い受精卵は、子宮に到達しても着床できなかったり、着床してもすぐに妊娠が途絶えてしまう化学流産となる可能性もあります。

ホルモンバランスの乱れ

妊娠の成立と継続には、女性ホルモンのバランスが適切に保たれていることが欠かせません。

なかでも、黄体ホルモン(プロゲステロン)は、受精卵が着床しやすい子宮内膜を作り、妊娠を支える重要な役割を担っています。

ホルモンのバランスが乱れると、以下のような影響が出る可能性があります。

- 子宮内膜が十分に成熟しない

- 子宮内膜が着床に適した状態となる時期(着床の窓)がずれる

- 妊娠が継続できない

また、高プロラクチン血症や甲状腺機能の異常もホルモン分泌に影響し、着床や妊娠を妨げることがあります。

「生理は順調でも妊娠しない」と感じている場合、ホルモンの状態を調べることが、原因解明の大きなヒントになるかもしれません。

免疫の異常

着床がうまくいかない原因として、免疫機能の異常が影響しているケースがあります。

妊娠は「自分とは異なる遺伝情報を持つ受精卵」を体内に受け入れる特殊な状態です。

しかし、免疫の働きが過剰になると、受精卵を異物とみなし、着床を妨げることがあるのです。

代表的な疾患として『抗リン脂質抗体症候群(APS)』が挙げられます。

これは、体内に『抗リン脂質抗体』という自己抗体が作られ、免疫系の異常な反応により、血液が通常より固まりやすくなってしまう疾患です。

その結果、子宮内膜の血流が悪化し、着床しにくくなったり、妊娠が継続しにくくなったりする可能性があります。

このように、免疫異常がきっかけとなって血液凝固異常が二次的に起こるケースもあるため、妊娠がなかなか成立しない場合には、免疫の状態を確認することが重要です。

生活習慣・環境要因

着床は、ホルモンや子宮内膜の状態だけでなく、日々の生活習慣やメンタルの状態の影響も受けます。

以下のような要因が、間接的に着床を妨げる原因となることがあります。

- 睡眠不足

- ストレス

- 喫煙・飲酒

- カフェインの過剰摂取

- 無理なダイエットや栄養不足

- 冷えや血行不良

着床障害が疑われる場合に行う検査

排卵しているのに妊娠しない、着床できない原因がわからないという場合、原因特定のための検査を受けることになります。

原因はひとつではなく複数の問題が関係していることもあるため、症状やこれまでの経過に応じて複数の検査を組み合わせて行うケースも少なくありません。

ここでは、着床に問題があるときに実施される主な検査についてご紹介します。

ホルモン検査(血液検査)

妊娠の成立には、女性ホルモンのバランスが整っていることが欠かせません。

着床に問題がある場合、血液検査でホルモンの状態を確認し、卵巣機能や排卵の有無、子宮内膜の状態などを総合的に評価します。

主に測定されるのは、FSH・LH(排卵に関わるホルモン)、エストロゲン(子宮内膜を育てる)、プロゲステロン(着床を支える)などです。

特にプロゲステロンが不足すると、子宮内膜の成熟が不十分になり、着床できない原因となることがあります。

自覚しづらいホルモンの異常を確認するためにも、検査は重要です。

超音波検査(経腟エコー)

超音波検査では、『プローブ』と呼ばれる細い棒状の超音波機器を腟内に挿入して、子宮内膜の厚さや卵胞の発育をリアルタイムで確認します。

排卵のタイミングや着床しやすい時期を把握するのに役立ちます。

子宮鏡検査・子宮卵管造影検査

子宮の内部に筋腫やポリープ、癒着などがあると、受精卵の着床を妨げることがあります。

子宮鏡や子宮卵管造影検査(HSG)では、これらの異常がないかを調べることができます。

子宮鏡検査

子宮の中に細いカメラ(子宮鏡)を挿入して、子宮内膜の状態やポリープの有無を直接確認する検査です。

子宮卵管造影検査(HSG)

造影剤を子宮内に注入し、その流れをレントゲンで撮影することで、子宮と卵管の形や通り具合を調べる検査です。

造影剤によって卵管の通りがよくなることがあるため、一部の研究では検査後に妊娠率が上昇する可能性があることも報告されています。

ERA検査(子宮内膜着床能検査)

繰り返し「排卵はあるのに着床できない」という状態が続く場合は、子宮内膜の着床に適した時期を調べるERA検査が行われることもあります。

免疫検査

着床障害の背景に免疫の異常が疑われる場合、抗リン脂質抗体などを調べる免疫検査が行われることもあります。

繰り返し着床に失敗している方に検討されることが多いです。

着床をサポートする治療法・生活改善

妊娠を望んでいるのに着床できない状態が続いている場合、医師の診断に基づいて治療や生活改善を行うことで、妊娠の可能性を高めることができます。

ここでは、医療的な治療法と、日常生活で取り入れられる工夫についてご紹介します。

医療的なサポート

原因に応じて、以下のような治療が行われることがあります。

ホルモン補充療法

ホルモン補充療法は、黄体ホルモン(プロゲステロン)などを補うことで、子宮内膜を着床に適した状態に整える治療です。ホルモン分泌が不十分な方に有効です。

子宮内膜の環境改善

ビタミンDやビタミンE、漢方薬(当帰芍薬散など)を使って子宮内の血流や子宮内膜の質を改善を目指す治療を行うことがあります。

体外受精・胚移植の調整

受精卵の質や子宮内膜の状態に合わせて、胚移植のタイミングを調整することで、着床率の向上を目指します。

ERA検査の結果をもとにスケジュールを調整することもあります。

日常生活の改善

日常生活の中での体調管理も、着床の成功率に少なからず影響します。以下の点を意識して過ごすことが推奨されています。

冷え対策

体が冷えると血流の悪化につながります。

血流が悪化すると、子宮内環境にも影響するため、体を冷やさないように意識しましょう。

栄養バランスの良い食事

栄養バランスの良い食事も大切です。

特にタンパク質、鉄、オメガ3脂肪酸、ビタミンD、亜鉛などが妊娠に関わる栄養素とされています。

質のよい睡眠とストレスケア

ホルモンバランスの安定に影響を与えます。リラックスできる時間を意識的に持つことも大切です。

適度な運動

ウォーキングなどの軽い運動は、骨盤内の血流をよくし、子宮の環境を整える助けになります。

ストレス軽減やホルモンバランスの安定にもつながるため、妊活中の方におすすめです。

まとめ

妊活を進める中で、「排卵しているのに妊娠しない」「何度も試しているのに着床しない」と感じたときには、着床できない原因を明らかにすることが大切です。

子宮内膜の状態やホルモンバランス、免疫の働きなど、着床にはさまざまな要素が関係しており、原因は一人ひとり異なります。

三軒茶屋ウィメンズクリニックでは、着床に関する丁寧な検査と的確な治療提案を行っており、不安やお悩みに寄り添ったサポートが可能です。

「もしかしたら…」と感じたら、お一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。